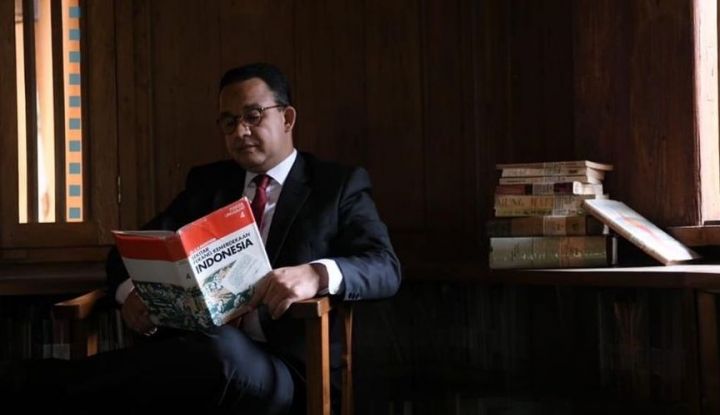

Pernyataan keras yang disampaikan Anies Baswedan kepada University of Oxford kembali membuka diskusi luas mengenai standar etika dalam kolaborasi riset internasional. Kritik tersebut mencuat setelah hasil penelitian tentang Rafflesia dipublikasikan tanpa mencantumkan nama ilmuwan Indonesia yang terlibat langsung dalam proses penelitian. Menurut Anies, ini bukan sekadar kesalahan administratif, tetapi bentuk ketidakadilan ilmiah yang tidak boleh dibiarkan terus berulang, terutama ketika peneliti Indonesia tidak memperoleh pengakuan yang selayaknya.

Anies menyoroti bahwa studi mengenai Rafflesia membutuhkan kontribusi signifikan dari para ahli lokal. Flora langka ini hidup di habitat hutan tropis yang sulit dijangkau, sehingga penelitian hanya mungkin dilakukan dengan bantuan peneliti Indonesia yang memahami kondisi lapangan. Mereka menyediakan akses informasi, membantu pencarian lokasi spesimen, memetakan kondisi habitat, hingga mengumpulkan data awal yang menjadi fondasi analisis ilmiah. Bahkan, banyak di antara mereka ikut menyusun kerangka pengamatan dan memberi masukan metodologis. Namun, saat publikasi dirilis, peran tersebut hilang tanpa jejak dalam daftar kontributor — sebuah tindakan yang dianggap merendahkan kontribusi ilmuwan bangsa sendiri.

Dalam pandangan Anies, situasi ini memperlihatkan bahwa praktik parachute science masih terjadi dalam dunia akademik global. Pola ini menggambarkan kondisi ketika institusi dari negara maju masuk ke negara berkembang untuk mengambil data, memanfaatkan pengetahuan lokal, tetapi kemudian menerbitkan hasil penelitian tanpa pembagian kredit yang adil. Anies menegaskan, pola semacam ini sudah tidak relevan lagi. Dunia sains seharusnya bergerak menuju kolaborasi yang setara, bukan relasi yang timpang. Kondisi saat peneliti Indonesia tidak diberi ruang dalam publikasi hanya menunjukkan bahwa praktik kolonialisme pengetahuan masih bercokol dalam riset modern.

Selain itu, ia menekankan bahwa Indonesia bukan sekadar lokasi penelitian. Negara ini merupakan pusat keanekaragaman hayati dunia, dengan pengetahuan lokal yang sangat penting untuk memahami ekosistem. Para ilmuwan Indonesia bukan hanya penyedia informasi, tetapi merupakan bagian integral dari proses ilmiah. Karena itu, menurut Anies, setiap penelitian yang dilakukan di Indonesia harus memastikan bahwa para ahli lokal mendapat posisi yang layak dalam publikasi ilmiah. Dengan kata lain, kontribusi peneliti Indonesia tidak boleh hanya dianggap sebagai bantuan teknis.

Anies juga mengingatkan bahwa menghilangkan peran ilmuwan lokal dapat menimbulkan dampak besar terhadap karier akademik mereka. Rekognisi publikasi merupakan fondasi penting dalam dunia penelitian. Ketika nama mereka tidak dicantumkan, kesempatan memperoleh reputasi akademik, pendanaan riset, hingga peluang kolaborasi internasional semakin berkurang. Hal ini tentu menghambat perkembangan ekosistem ilmu pengetahuan di Indonesia sendiri. Ia berharap kejadian seperti ini menjadi pengingat kuat agar aturan kolaborasi riset ke depan lebih tegas dan melindungi kepentingan ilmuwan dalam negeri.

Lebih jauh, Anies menilai bahwa Indonesia perlu memperkuat kapasitas riset nasional. Pemerintah dan institusi pendidikan tinggi didorong untuk menyediakan fasilitas laboratorium yang lebih modern, pelatihan publikasi ilmiah, serta dukungan pendanaan agar ilmuwan Indonesia dapat memimpin lebih banyak penelitian. Dengan dukungan yang memadai, peneliti Indonesia tidak akan hanya menjadi pendamping lapangan peneliti asing, tetapi dapat menjadi penulis utama penelitian berskala internasional.

Kritik yang disampaikan Anies kepada Oxford bukan bertujuan menciptakan konflik, melainkan mendorong transparansi akademik. Ia meminta agar Oxford memberikan klarifikasi dan melakukan evaluasi terhadap proses publikasi tersebut. Koreksi pada penulisan nama ilmuwan Indonesia dinilai menjadi langkah awal untuk memperlihatkan bahwa institusi global tetap menghargai etika akademik dan kejujuran ilmiah.

Selain itu, Anies mendorong lembaga riset Indonesia menetapkan standar kerja sama yang lebih ketat. Kesepakatan riset harus mencakup aturan tertulis tentang pembagian peran, kepemilikan data, kontribusi penulis, dan mekanisme publikasi. Dengan regulasi yang lebih jelas, potensi penyimpangan dapat diminimalkan, dan para peneliti lokal dapat terlindungi secara profesional.

Pada akhirnya, isu ini menjadi refleksi penting bagi dunia akademik Indonesia. Penelitian mengenai Rafflesia maupun kekayaan hayati lainnya seharusnya tidak menyingkirkan peran ilmuwan lokal. Indonesia memiliki banyak pakar berkualitas, dan mereka pantas mendapatkan apresiasi setara. Melalui perhatian publik dan diskusi yang muncul, diharapkan momentum ini memperkuat posisi ilmuwan dalam negeri di panggung ilmiah internasional. Dengan perubahan sistem dan penghargaan yang lebih adil, peneliti Indonesia tidak akan lagi terpinggirkan dalam publikasi ilmiah yang berasal dari penelitian di tanah air mereka sendiri.